Méthodes d’investigation : l’arsenal technique de l’expert bâtiment indépendant

Comment un expert bâtiment peut-il diagnostiquer avec précision l’état d’une structure sans la dégrader ? Les méthodes d’investigation modernes offrent aujourd’hui une palette d’outils techniques sophistiqués permettant d’analyser en profondeur les pathologies du bâtiment. En tant qu’experts bâtiment indépendants, nous mettons en œuvre quotidiennement ces technologies pour établir des diagnostics fiables et précis. Découvrez l’ensemble des techniques d’investigation que nous utilisons pour analyser et comprendre les désordres de vos constructions.

L’expertise bâtiment moderne : vers des investigations toujours plus précises

L’évolution technologique révolutionne les méthodes d’expertise bâtiment. Fini le temps où l’expert ne disposait que de son œil et de son marteau pour diagnostiquer les pathologies. Aujourd’hui, notre arsenal technique combine inspection visuelle traditionnelle et technologies de pointe pour offrir des diagnostics d’une précision inégalée.

Cette approche scientifique de l’expertise nous permet de détecter des désordres invisibles à l’œil nu, de quantifier précisément l’évolution des pathologies et de proposer des solutions adaptées basées sur des données objectives. Chaque méthode d’investigation répond à des besoins spécifiques et contribue à établir un diagnostic global fiable.

Contrôle non destructif : investiguer sans dégrader

Le contrôle non destructif constitue le fondement de l’expertise moderne. Cette approche permet d’analyser l’état interne des structures sans les endommager, préservant ainsi l’intégrité du bâtiment tout en obtenant des informations précieuses.

Avantages du contrôle non destructif

- Préservation de l’ouvrage : Aucune dégradation de la structure analysée

- Investigation globale : Possibilité d’analyser de vastes surfaces rapidement

- Reproductibilité : Mesures répétables pour suivre l’évolution des pathologies

- Économie : Coût réduit par rapport aux investigations destructives

- Sécurité : Diagnostic sans risque pour la stabilité de l’ouvrage

Inspection visuelle : l’expertise fondamentale

L’inspection visuelle demeure la première étape de toute expertise bâtiment. Cette méthode, apparemment simple, nécessite en réalité une expertise considérable pour identifier, classifier et interpréter correctement les désordres observés.

Méthodologie de l’inspection visuelle

Notre approche systématique comprend l’examen méthodique de tous les éléments : structures, revêtements, équipements et interfaces. Nous documentons chaque observation par des photographies géoréférencées et des descriptions techniques précises. Cette base documentaire constitue le socle de notre analyse et permet de suivre l’évolution ultérieure des pathologies.

Limites et complémentarité

Bien qu’indispensable, l’inspection visuelle ne révèle que les désordres apparents. C’est pourquoi nous la complétons systématiquement par des investigations techniques approfondies selon la nature des pathologies suspectées.

Surveillance et suivi : extensomètre et fissuromètre

La surveillance de l’évolution des désordres constitue un enjeu majeur de l’expertise bâtiment. Deux instruments spécialisés nous permettent de quantifier précisément ces évolutions :

Extensomètre : mesurer les déformations

L’extensomètre mesure avec une précision micrométrique les déformations et mouvements des structures. Cet instrument nous permet de détecter des variations dimensionnelles invisibles à l’œil nu et de déterminer si une pathologie est active ou stabilisée.

Nos extensomètres, installés sur plusieurs mois, enregistrent en continu les variations et leurs corrélations avec les conditions climatiques. Cette surveillance long terme apporte des données cruciales pour évaluer la criticité des désordres et définir les interventions nécessaires.

Fissuromètre : suivre l’évolution des fissures

Le fissuromètre se spécialise dans le suivi précis de l’ouverture des fissures. Simple d’utilisation mais d’une grande efficacité, cet instrument nous permet de quantifier l’évolution des fissures et de déterminer leur caractère évolutif.

L’installation de fissuromètres sur les fissures les plus significatives nous permet d’établir des courbes d’évolution et de corréler les mouvements avec les variations saisonnières, validant ou infirmant nos hypothèses sur les causes des désordres.

Détection d’humidité : diagnostic des pathologies hydriques

Les problèmes d’humidité représentant une part importante de nos interventions, la mesure d’humidité constitue une compétence technique essentielle de l’expert bâtiment.

Technologies de mesure

Nous utilisons différentes technologies selon les matériaux et la précision requise : hygromètres à résistance, hygromètres capacitifs, méthodes gravimétriques et sondes d’ambiance. Chaque technique présente des avantages spécifiques selon le contexte d’investigation.

Interprétation des mesures

La mesure d’humidité ne se limite pas à l’obtention d’une valeur numérique. Notre expertise consiste à interpréter ces mesures en fonction du matériau, de l’exposition, de la saison et de l’usage du local pour déterminer les causes et proposer les solutions adaptées.

Investigation des structures : géoradar et pachomètre

L’analyse des structures internes nécessite des technologies spécialisées permettant de « voir » à travers les matériaux :

Géoradar : radiographie du sous-sol

Le géoradar utilise les ondes électromagnétiques pour détecter les structures enterrées, les cavités, les réseaux et les variations de matériaux. Cette technologie nous permet d’investiguer les fondations, de localiser les canalisations et de détecter les vides sous dalles.

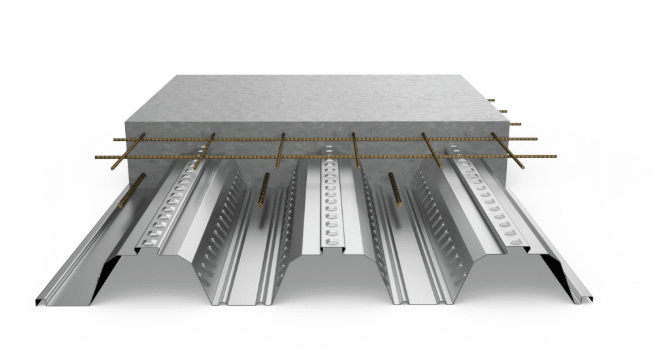

Le radar de structure, variante du géoradar, se spécialise dans l’analyse des ouvrages en béton armé pour localiser les armatures, détecter les vides et évaluer l’épaisseur des éléments structurels.

Pachomètre : localiser les armatures

Le pachomètre détecte et localise avec précision les armatures métalliques dans le béton armé. Cet instrument nous permet de vérifier la conformité du ferraillage, de localiser les zones de corrosion et de guider les interventions de carottage.

Les pachomètres modernes fournissent également une estimation de l’enrobage des armatures, donnée cruciale pour évaluer la durabilité de l’ouvrage et le risque de corrosion.

Techniques d’investigation avancées

Notre arsenal technique s’enrichit continuellement de nouvelles technologies pour répondre aux défis de l’expertise moderne :

Thermographie infrarouge

La thermographie IR révèle les variations de température superficielle des matériaux, permettant de détecter les défauts d’isolation, les infiltrations d’air, les ponts thermiques et certains vices cachés. Cette technique excelle dans le diagnostic énergétique et la détection des pathologies liées à l’humidité.

Auscultation dynamique

L’auscultation dynamique analyse le comportement vibratoire des structures pour évaluer leur intégrité et détecter d’éventuelles dégradations internes. Cette méthode s’avère particulièrement efficace pour les ouvrages d’art et les structures métalliques.

Endoscopie technique

L’endoscopie technique permet l’inspection visuelle d’espaces confinés ou inaccessibles (vides de construction, conduits, gaines techniques) grâce à des caméras miniaturisées. Cette technique complète avantageusement l’inspection visuelle traditionnelle.

Tomographie sonique

La tomographie sonique cartographie l’intérieur des matériaux en analysant la propagation des ondes acoustiques. Cette technique révèle les hétérogénéités, les fissures internes et les zones dégradées dans les structures en béton ou en maçonnerie.

Investigations destructives ciblées

Bien que privilégiant les méthodes non destructives, certaines situations nécessitent des investigations destructives limitées :

Carottage de béton

Le carottage de béton consiste à extraire des échantillons cylindriques pour analyser la qualité du matériau, mesurer sa résistance et examiner l’état des armatures. Cette technique, bien que ponctuelle, fournit des informations précises sur les caractéristiques mécaniques réelles.

Prélèvement d’échantillon

Le prélèvement d’échantillon permet l’analyse en laboratoire des matériaux (mortiers, enduits, isolants) pour identifier leur composition, évaluer leur état de dégradation et détecter d’éventuelles substances nocives (amiante, plomb).

Sclérométrie

La sclérométrie estime la résistance superficielle du béton par mesure de la dureté. Bien que donnant une indication sur la qualité du béton, cette méthode doit être interprétée avec prudence et corrélée avec d’autres investigations.

Méthodologie d’expertise : combiner les techniques

L’efficacité de notre expertise repose sur la combinaison judicieuse des différentes méthodes d’investigation :

Approche progressive

Nous procédons par étapes, en commençant par les méthodes les moins invasives pour progresser vers des investigations plus poussées si nécessaire. Cette approche optimise le rapport coût/information tout en préservant l’intégrité de l’ouvrage.

Complémentarité des techniques

Chaque méthode apporte des informations spécifiques qui, combinées, permettent d’établir un diagnostic global fiable. Par exemple, l’inspection visuelle identifie les zones suspectes, le pachomètre localise les armatures et le carottage confirme leur état.

Adaptation au contexte

Le choix des méthodes d’investigation s’adapte à chaque situation : nature du bâtiment, type de pathologies suspectées, contraintes d’accessibilité et objectifs de l’expertise. Notre expérience nous guide dans cette sélection technique optimale.

Formation et qualification des experts

La maîtrise de ces technologies d’investigation nécessite une formation spécialisée et une qualification continue :

Compétences techniques

Nos experts maîtrisent non seulement l’utilisation des appareils mais également l’interprétation des résultats et leur corrélation avec les pathologies observées. Cette expertise technique se complète d’une solide connaissance des matériaux et des pathologies du bâtiment.

Fiabilité et limites des méthodes

Chaque méthode d’investigation présente ses propres caractéristiques de fiabilité et ses limites :

Précision et reproductibilité

Les instruments modernes offrent une précision remarquable, mais leur efficacité dépend de leur utilisation correcte et de l’interprétation experte des résultats. La reproductibilité des mesures constitue un gage de fiabilité essentiel.

Conditions d’utilisation

Chaque technique présente des conditions d’utilisation optimales et des limitations qu’il convient de connaître et de respecter pour garantir la validité des résultats obtenus.

Rapport d’expertise : synthèse des investigations

L’ensemble des investigations menées trouve sa synthèse dans notre rapport d’expertise :

Documentation technique

Nous documentons chaque investigation avec précision : méthodologie employée, conditions de mesure, résultats obtenus et interprétation. Cette traçabilité garantit la reproductibilité et la validité de notre expertise.

Diagnostic global

La combinaison de toutes les investigations nous permet d’établir un diagnostic global fiable, d’identifier les causes des pathologies et de proposer les solutions techniques appropriées.

Évolution et perspectives d’avenir

Les méthodes d’investigation continuent d’évoluer avec les avancées technologiques :

Intelligence artificielle

L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’analyse des données d’investigation ouvre de nouvelles perspectives pour le diagnostic automatisé et la prédiction des pathologies.

Capteurs connectés

Le développement de capteurs connectés permet la surveillance continue des ouvrages et l’alerte précoce en cas d’évolution anormale des paramètres surveillés.

Modélisation numérique

La modélisation numérique des structures, alimentée par les données d’investigation, améliore la compréhension des phénomènes et la prédiction de leur évolution.

Coût et optimisation des investigations

L’investissement dans des investigations techniques approfondies représente une économie à long terme :

Optimisation du diagnostic

Des investigations précises permettent d’éviter les erreurs de diagnostic coûteuses et de dimensionner exactement les travaux nécessaires.

Prévention des pathologies

La détection précoce des désordres grâce aux méthodes modernes d’investigation permet des interventions préventives moins coûteuses que les réparations curatives.

Nos recommandations d’expert

Fort de notre expérience, voici nos conseils essentiels :

- Privilégier l’expertise préventive pour détecter les pathologies avant qu’elles ne deviennent critiques

- Combiner plusieurs méthodes d’investigation pour obtenir un diagnostic fiable

- Faire appel à des experts qualifiés maîtrisant les technologies modernes

- Documenter les investigations pour permettre le suivi dans le temps

- Interpréter les résultats dans leur contexte global plutôt qu’isolément

- Planifier les investigations selon une approche progressive et adaptée

- Investir dans la qualité des investigations pour optimiser les décisions

- Suivre l’évolution des pathologies par des investigations répétées

Conclusion : l’investigation au service de l’expertise

Les méthodes d’investigation modernes révolutionnent l’expertise bâtiment en apportant précision, objectivité et fiabilité aux diagnostics. Cette évolution technologique, maîtrisée par des experts qualifiés, garantit des analyses approfondies et des solutions adaptées à chaque situation. L’investissement dans des investigations de qualité constitue la clé d’une gestion patrimoniale optimisée et d’une prévention efficace des pathologies.

Vous souhaitez bénéficier de nos méthodes d’investigation avancées pour diagnostiquer les pathologies de votre bâtiment ? Notre équipe d’ingénieurs experts, équipée des technologies les plus modernes, intervient rapidement partout en France pour réaliser les investigations nécessaires à un diagnostic fiable et complet. La précision de nos investigations garantit la pertinence de nos recommandations.

📞 Besoin d’investigations techniques pour votre expertise ?

Contactez nos ingénieurs experts au 09 72 14 14 21 ou demandez votre devis gratuit en ligne. Investigations avancées et diagnostic précis partout en France.